“We propose that globalisation began when the Old World became

directly connected

with the Americas in 1571 via Manila.”

Dennis O. Flynn y Arturo Giráldez. “Born with a ‘Silver Spoon’:

The Origin of World Trade in

1571”. University of Pacífico. Journal of World History, Vol. 6, No. 2 (1995)

El Galeón de Manila,

también llamado Galeón de Acapulco y

Nao de China, era el nombre con el que se conocían las naves que

cruzaban el océano Pacífico una o dos veces por año entre Manila (Filipinas) y

los puertos de Nueva España en América, principalmente Acapulco.

Este galeón protagonizaba la

travesía Filipinas-México (Nueva España) de una ruta comercial que se extendía

desde Europa hasta América y a la región de Asia-Pacífico, convirtiéndose en la

primera ruta de comercio mundial de la historia, además de la más larga de su

época. La totalidad del trayecto desde España hasta Filipinas sumaba alrededor

de 15.000 millas naúticas, conectando Sevilla con Veracruz en su tramo atlántico,

Veracruz y Acapulco a través de la Ciudad de México por tierra, y finalmente

Acapulco y Manila atravesando la totalidad del Pacífico. Aunque la línea del

pacífico duró hasta 1815, la ruta completa mundial operó desde 1566 hasta 1790.

El Galeón de Manila fue en

realidad esto, un galeón de unas 500 a 1.500 toneladas (alguna vez fueron dos

galeones), que hacía la ruta por el Pacífico transportando una mercancía muy costosa,

valorada entre 300.000 y 2.500.000 pesos. Su primer viaje se realizó el año

1565 y el último en 1821. La embarcación se construía usualmente en Filipinas

(Bagatao) o en México (Autlán, Jalisco). Iba mandada por el comandante o

general y llevaba una dotación de soldados. Solían viajar también numerosos

pasajeros, que podían ayudar en la defensa. En total iban unas 250 personas a

bordo.

La línea transpacífica existía desde el descubrimiento del tornaviaje por Andrés de Urdaneta en 1565, y conectaba regularmente Manila con Acapulco

hasta 1815. Productos asiáticos (seda, porcelana, marfil y especias) se

transportaban a Nueva España a cambio de plata de las minas de Zacatecas y Potosí.

Parte de esta mercancía oriental era después transportada por tierra hasta

Veracruz (cruzando la Ciudad de México) donde se embarcaba en la Flota de

Indias. Dicha flota partía para Sevilla después de hacer escala en La Habana,

transportando artículos valiosos de Nueva España, Perú y Asia. Esta importación

de productos orientales durante más de doscientos años propició

particularidades interesantes en España, tales como la adopción del mantón de

Manila en el traje flamenco, considerado hoy día inherente a la moda andaluza.

En dirección contraria, la Flota de Indias surcaba el Atlántico entre

España y América ya desde el primer viaje de Colón de 1492. Vinos españoles,

aceite de oliva, libros y productos manufacturados se fletaban para Veracruz y

tras atravesar el Virreinato se embarcaban en el Galeón de Acapulco a Manila junto con otros

productos del Nuevo Mundo. La introducción en Filipinas de herramientas,

textiles, y productos agrícolas españoles acarreó cambios significativos en la

forma de su población. Provocó asimismo la adopción de muchos vocablos

españoles en tagalo, que desde entonces se consideran nativos. Las nuevas

costumbres, prácticas y técnicas introducidas transformaron el paisaje físico y

cultural.

Por tanto, fueron en total dos largas rutas marítimas las que operaron

simultáneamente en los océanos Atlántico y Pacífico, conectadas a su vez

con una terrestre que enlazaba Veracruz con Acapulco vía la Ciudad de México,

conocida como “El Camino de China”.

Este tramo también incorporaba un pequeño ramal desde la ciudad productora de

plata, Zacatecas, que abastecía de este metal precioso al Galeón de Manila. El

Camino de China era el único trayecto terrestre de toda la ruta Manila-Sevilla,

y posibilitaba el enlace entre las rutas marítimas del Atlántico y el Pacífico,

formando una ruta combinada que abarcaba desde Manila hasta Sevilla, uniendo

Asia, América y Europa. Fue una ruta

verdaderamente mundial la que existió durante más de dos siglos. Cruzaba dos

océanos y enlazaba tres continentes.

En otras palabras, durante tres siglos, el eje formado por Sevilla, Ciudad de México y Manila fueron los tres nodos logísticos

de comercio más importantes del mundo. Veamos cómo ocurrió.

Primeros gigantes. De Magallanes-Elcano a Urdaneta-Legazpi

Con la llegada a Filipinas por la

ruta occidental, Magallanes y Elcano tendían un

inesperado puente con Oriente y culminaban una aventura iniciática que

cambió la historia de la navegación.

Si bien Magallanes tomó posesión

del archipiélago de las Filipinas en nombre del Rey de España en 1521, la

colonización no dio comienzo hasta la llegada del Adelantado Miguel López de Legazpi de Nueva

España (actual México) en 1565. Instruido por Felipe II, el Virrey Luis de

Velasco envió a Legazpi a explorar las Islas Filipinas en busca de especias, y

también de una ruta marítima de regreso a México, empresa en la que

expediciones previas de Loaysa (1525), Saavedra (1527), y Villalobos (1543)

habían fracasado. Villalobos, que había bautizado Sámar y Leyte como “Las

Filipinas” en honor de Felipe II, zarpó en agosto de 1543 hacia el este, pero

regresó unas cuantas semanas más tarde, incapaz de hallar vientos propicios. El

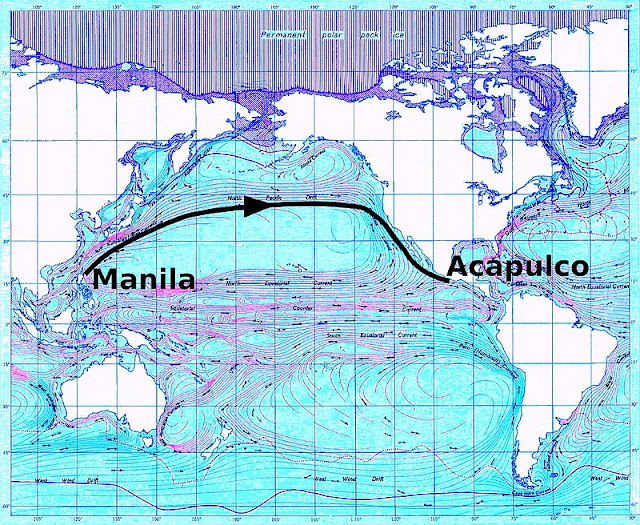

tornaviaje fue finalmente descubierto en 1565 por Andrés de Urdaneta, fraile agustino

y piloto de la expedición de Legazpi. Urdaneta fue capaz de regresar a Acapulco

navegando hasta el paralelo 39 de latitud norte, donde su nave, el “San Pedro”,

se valió de la corriente de Kuroshio de dirección este

desde Japón, para cruzar el Pacífico hasta California. Ya desde ahí navegó

hacia el sur a lo largo de la costa hasta alcanzar finalmente Acapulco. La

travesía completa del Pacífico en dirección este, duró más de 4 meses.

|

Ruta del Tornaviaje de Andrés de Urdaneta

|

Entretanto, Legazpi exploraba

Sámar, Leyte, y Bohol, donde se firmó el famoso “Pacto de Sangre” con el

cacique Sikatuna en marzo de 1565. Más tarde se fundaría en Cebú el primer

asentamiento español de las Filipinas. En 1571 Legazpi estableció en Manila la

capital del archipiélago filipino, ya constituido en Capitanía General, que

llegaría a incluir Guam y las Islas Marianas, Palau, las Carolinas y durante un

tiempo parte de las Molucas.

|

Trayecto de Legazpi en Filipinas

|

La llegada de Legazpi inauguró un

periodo de colonización española que se extendió durante más de tres siglos, y

que generó una relación permanente entre Filipinas y América hasta 1815, y

entre Filipinas y España hasta 1898. Los lazos políticos, culturales y

comerciales entre territorios tan distantes entre sí, requerían una red de

líneas marítimas regulares que los enlazaran eficientemente.

Filipinas quedó constituida en una Capitanía General autónoma vinculada al Virreinato de Nueva España con sede en México, y el comercio entre ambos territorios se convirtió en el mayor incentivo para la inmigración española a las islas. El Galeón de Manila, inaugurado por Urdaneta en 1565, fue la respuesta a esta necesidad logística

A partir de 1565, la ruta

descubierta por Andrés de Urdaneta permitió inaugurar una línea regular de

galeones entre México y Filipinas estableciendo un comercio transpacífico,

línea que recorría 15.500 millas náuticas y duraría dos siglos y medio, la más

duradera de la Historia.

El viaje

El derrotero exacto de esta ruta

se mantuvo mucho tiempo en secreto para proteger a España de la competencia

comercial de otras potencias europeas, y a los galeones de los corsarios

ingleses y holandeses.

La ruta era larga y compleja.

Desde Acapulco ponía rumbo al sur y navegaba entre los paralelos 10 y 11, subía

luego hacia el oeste y seguía entre los 13 y 14 hasta las Marianas, de aquí a

Cavite, en Filipinas. En total cubría 2.200 leguas a lo largo de 50 a 60 días.

El tornaviaje se hacía rumbo al Japón, para coger la corriente del Kuro Shivo,

pero en el año 1596 los japoneses capturaron dicho galeón y se aconsejó un

cambio de itinerario. Partía entonces al sureste hasta los 11 grados, subiendo

luego a los 22 y de allí a los 17. Arribaba a América frente a California, a la

altura del cabo Mendocino, desde donde bajaba costeando hasta Acapulco. Lo

peligroso de la ruta aconsejaba salir de Manila en julio, si bien podía

demorarse hasta agosto. Después de este mes era imposible realizar la travesía,

que había que postergar durante un año. El tornaviaje demoraba cinco o seis

meses y por ello el arribo a Acapulco se efectuaba en diciembre o enero. Aunque

se intentó sostener una periodicidad anual, fue imposible de lograr.

Los viajes de Acapulco a Manila debían

realizarse entre los meses de marzo a junio, en tanto que la tornavuelta tenía

lugar de julio a enero, ya que en su conjunto eran meses ideales para realizar

la siempre peligrosa travesía. Cuando alguna epidemia se

desataba a bordo, era consignada en los documentos de "arribo" debido

a la cuarentena a la que era sometida toda la tripulación del navío infectado,

pero lo sucedido a bordo, lo cotidiano en el acontecer de aquellos fascinantes

viajes se perdió con el tiempo de los galeones

Durante 250 años, entre 1565 y

1815, la línea del galeón de Manila, realizó en el Océano Pacífico entre Nueva

España y las islas Filipinas, un total de 662 viajes o

travesías marítimas, utilizando para ello 163 embarcaciones (naos,

pataches, carabelas, galeones, goletas, paquebotes, bergantines, fragatas

y navíos de línea). De todas las travesías, el 86 por ciento de los viajes

iniciados llegaron a su destino.

Los galeones

Como el propio nombre indica, las naves que realizaban el trayecto entre Manila y Acapulco fueron predominantemente galeones. Estos se caracterizaban por presentar unas líneas más finas y estilizadas que las voluminosas carracas portuguesas, así como unos castillos de popa y proa más bajos. La longitud de estas naves solía ser de unos cincuenta metros, con un mástil principal de unos treinta metros, variando su peso, por norma general, entre las doscientas cincuenta y las quinientas toneladas, aunque existieron algunos de mayores dimensiones que sobrepasaron las mil quinientas. La construcción de este tipo de embarcaciones resultaba extremadamente costosa para la época, pero las valiosas mercancías que transportaban hacían que fuera rentable, lo que también hizo que se convirtieran en objetivo de la piratería.

La construcción de los buques de

la Carrera de Filipinas comenzó a hacerse en astilleros de Nueva España,

pero el mejor emplazamiento de los astilleros filipinos y la mayor calidad de las

maderas existentes, los desplazaron. Durante los 250 años que duró la

navegación, se llegaron a construir 50 navíos para este propósito: quince en

los astilleros mexicanos (Autlán, Jalisco) y el resto en Filipinas (Bagatao,

Cavite y Sual). Las velas se fabricaban en Manila y las anclas, herrajes y

clavos se fundían en India, Japón y China. En los astilleros filipinos se

empleaban maderas como el “molave”, la “banaba”, “lauan” y el “guijo”. El

“apitong” se utilizaba para las cubiertas y el “mangachapuy” para la

arboladura. Los navíos filipinos frecuentemente hechos con madera de molave

eran mas anchos, mas cómodos y mas seguros. El último de los construidos allí

fué el Sacra Familia, que realizó su primer viaje en 1718.

Su arboladura estaba compuesta

por tres palos en total. El de mesana tenía tres velas cuadradas de las que la

más baja servía para equilibrar la gran gavia del palo mayor. Éste último

aparejaba tres velas cuadradas en la que la vela inferior o gran gavia

representaba casi la mitad de velamen. El trinquete tenía una vela latina y,

sobre ésta, una vela cuadrada. En los más grandes existía un cuarto palo a popa

llamado contramesana o buenaventura con una vela triangular cuyos cabos o

escotas se fijaban en un asta horizontal que sobresalía por popa y se

denominaba botalón. En el bauprés portaba una vela cuadrada de cebadera a la

que se unió, a finales del XVI, la vela denominada contracebadera.

El espacio de los galeones estaba

distribuido entre la carga y las personas que vivían a bordo. En la bodega, por

encima del entablado de la quilla y por debajo del plan, se situaba el lastre,

generalmente de rocas o de arena. Ahí también se situaban los barriles más

grandes y pesados que contenían los víveres más duraderos. En la cubierta

inferior o primera cubierta situada sobre el techo de la bodega, y en la

superior denominada puente o cubierta alta, junto con las superestructuras de

proa y popa, era donde se desarrollaba la vida de la tripulación y los

soldados.

El capitán de mar y el capitán de

guerra se alojaban en la cámara principal, donde se guardaban sus

pertenencias personales, y varios pertrechos del buque, como

una caja con hachas de combate que iba debajo de la cama

del capitán. Si a bordo había capitanes de infantería, compartía su

cámara con ellos. Sobre ella estaba la cámara del piloto (maestre) y su

ayudante, el condestable, se alojaba en la santabárbara, y los artilleros se

alojaban con él. El capellán se alojaba en la toldilla, entre el palo

mayor y la cámara principal. Los marineros dormían repartidos entre el alcázar,

o en la primera cubierta

El comercio y los mercados. Las mercancías transportadas.

El comercio verdaderamente global

pasa a un primer plano con la fundación de la ciudad de Manila en 1571, la que

se convirtió en el primer vínculo comercial directo y permanente comercial

entre América y Asia. De esta fecha en adelante, todos los continentes

densamente poblados negociaron el uno con el otro directamente e indirectamente

en volúmenes sustanciales. La plata era la condición de este comercio global.

Hispanoamérica era la fuente de 150.000 toneladas estimadas de plata entre 1500

y 1800, comprendiendo quizás el 80 % de producción mundial.

El éxito del Galeón de Manila por tanto era la plata mexicana, que

tenía un precio muy alto en Asia, ya que el coeficiente bimetálico

existente la favorecía en relación al oro. Además en Asia la plata era más

escasa que en América y Europa. Esto permitía comprar con ella casi todos los

artículos suntuosos fabricados en Asia, a un precio muy barato y venderlos

luego en América y en Europa con un inmenso margen de ganancia (fácilmente

superior al 300 por 100).

De Acapulco a Manila se enviaban grandes cantidades de plata de Zacatecas y

Potosí a cambio de valiosas mercancías asiáticas. También se transportaron animales

como vacas y caballos, y muchos

tipos de plantas americanas: maíz,

cacao, caña de azúcar, tabaco, cacahuete, tomate, calabaza, papaya, pimiento,

aguacate, vainilla, además de tintes, zarzaparrilla, cueros. …

Los buques transportaban también funcionarios civiles, colonos, soldados

y sacerdotes de México a Manila, incluyendo gobernadores recién nombrados,

arzobispos y ocasionalmente visitadores o inspectores reales. También

transportaban la correspondencia oficial

entre las dos ciudades y de la Metrópoli.

Asimismo llegaban a Manila productos europeos después de los

tramos transatlántico y transpacífico, por ejemplo: vinos españoles y aceite de oliva contenidos en grandes tinajas de

loza. Estos productos provenían mayormente de la región Aljarafe en Sevilla.

Manufacturas como utensilios domésticos,

herramientas de construcción, armas y textiles también se exportaban a

Filipinas. Asimismo, frutas, hortalizas y animales europeos fueron objeto de continuo

comercio.

De todas formas la plata mexicana

y peruana se convirtió en el principal insumo de un lucrativo comercio entre

Filipinas y países de la zona como China, las Molucas, Japón, Formosa, Siam e

incluso la India. Los comerciantes de Filipinas compraban valiosas mercancías a

los comerciantes chinos y junto a las de los fabricantes locales, las cargaban

en el Galeón según un sistema de boletas o permisos de carga concedidos a los

residentes españoles de Filipinas.

Los terminales de Manila y

Acapulco constituyeron en su tiempo emporios comerciales de artículos exóticos

y sus ferias eran más pintorescas que ninguna. En Manila se cargaban bellísimos marfiles y piedras preciosas hindúes,

sedas, jade y porcelanas chinas, sándalo de Timor, utensilios y muebles de laca

japonesa, especias como clavo y nuez moscada de las Molucas, canela de Ceilán,

alcanfor de Borneo, jengibre de Malabar, así como damascos, lacas, tibores,

tapices, perfumes, etcétera. Tras pagar los royalties de importación a la

Real Hacienda, se exponían en la Feria de Acapulco, que se reglamentó en 1579 y

duraba un mes.

|

Representación de la Feria de Acapulco

|

Un año más tarde, el galeón

regresaba a Manila repleto de Reales de a ocho o lingotes de plata, que eran

entregados a los comerciantes manileños por las mercancías anteriormente

dispensadas, quienes la reinvertían en nuevas mercancías, haciendo florecer un

lucrativo negocio. También se enviaba desde Nueva España el Real Situado, que

era el Socorro a las autoridades de Filipinas para sufragar los gastos de la

defensa de tan codiciada provincia.

Si los cargamentos procedentes de

Europa eran voluminosos y bastante diversificados, no fueron ni el pálido

reflejo de aquéllos que llegaban de Oriente y retornaban a las Filipinas

cargados de plata, cochinilla de grana y jabón. Especias de las Molucas, seda, marfil, porcelana y jade de china,

mercancías de laca japonesa junto con canela filipina y textiles de algodón

se encontraban entre los productos embarcados en Manila.

El famoso parián de los sangleyes en Manila -una especie de

gigantesca central de abastos a cargo de los mercaderes chinos-, concentraba en

sus bodegas productos procedentes de

Persia, India, Indochina, China y Japón destinados al poderoso virreinato

de la Nueva España: especierías,

perfumes, porcelanas, marfiles, bronces, muebles (entre los que destacaban

los biombos), seda, hilo de oro y de

plata, textiles diversos, perlas y piedras preciosas a granel, piezas de jade y

joyería fina. Objetos que en su conjunto requerían de un cuidadoso y

voluminoso empaque en enormes cestos y cajas de bambú finamente tejido, por

ello no sorprende que durante el siglo XVIII existieran galeones que surcaban

el Océano Pacífico como el Rosario y

el Santísima

Trinidad que desplazaban un peso de 1700 y 2000 toneladas,

respectivamente.

Una parte de las mercancías de

Filipinas se quedaba en Nueva España o iban a Perú, pero la Casa de

Contratación se encargaba de que gran parte de las mercancías fuera enviada a

Veracruz y cargada en la Flota de las Indias para España. Esta afluencia de

productos asiáticos dio lugar a algunas influencias culturales en España que

han permanecido hasta nuestros días.

El ejemplo clásico es la adopción

del mantón de

Manila en el tradicional vestido flamenco, inherente a la moda andaluza. A

medida que las vestimentas de seda llegaban a Sevilla a bordo de los galeones,

el chal se convirtió pronto en popular entre las mujeres, y con el tiempo,

incorporado al traje de sevillana, siendo el icono de la moda flamenca. La

finura de su seda y el encanto de sus diseños enamoró pronto a las mujeres

españolas, convirtiéndose con el tiempo en un distintivo propio muy apreciado.

Manila. Arquetipo de multiculturalidad

Manila contaba con 42.000

habitantes a mediados del siglo XVII, aproximadamente la misma población que

Barcelona, Danzig, Marsella y otras ciudades con economías ampliamente

diversificadas. La población de Manila alrededor de 1650 incluyó

aproximadamente 15.000 chinos, 7.350 españoles, y aproximadamente 20.124

filipinos. Pero esto solamente era la punta del iceberg.

Además de esta distribución, en

la Manila española se podían encontrar los arquetipos poblacionales más diversos,

y ya no tan vanguardistas, que tiene planteados nuestro mundo occidental en los

últimos años, como la globalización y la multiculturalidad. La extraordinaria

variedad de modelos étnicos que mostraba la ciudad la convirtió en la más

exótica del dominio colonial español en su conjunto, que ya era de por sí el más variopinto del mundo.

Manila probablemente fue uno de los experimentos más originales de convivencia

multiétnica en el ámbito conocido por los europeos y por el mundo en general:

en Manila había, entre otros, filipinos, chinos, de Taiwán, japoneses, de

Conchinchina, de la India, armenios, de Cantón, españoles europeos y españoles

americanos, portugueses (derivado del comercio con Macao), italianos, suecos, ingleses

y holandeses (éstos dos solamente bajo bandera malabar, al ser naciones rivales

y periódicamente enemigas), indígenas americanos y población de color (tanto

esclavos como libertos). No vivieron completamente juntos, pero sí

habitualmente cercanos y se las ingeniaron para encontrar las soluciones

adecuadas a los problemas cotidianos, de ordinario con un sorprendente sentido

práctico.

|

Anónimo, Puerto de Manila –a la derecha se observa, atracado, el Galeón de Manila-, óleo sobre madera, siglo XVII. Pintura sobre un arcón de madera, museo Julio Bello y González, Puebla.

|

El jesuita Manuel Ignacio de

Arenas, viajó a Filipinas en 1757,

en la última expedición que partió

organizada por la Compañía

de Jesús, antes de que se

ejecutara la orden de expulsión de la misma de todos los dominios hispanos. Su Compendio o Discurso sobre la población de

América e Islas Filipinas (1778-1780) constituye una relación imprescindible para conocer como estaba

distribuida la población en los dominios españoles de la época, y resulta una prueba irrefutable de su impresionante variedad, multiculturalidad y

riqueza. Veamos un extracto de lo que refiere en cuanto a Manila:

Otro jesuita, el padre Pedro

Murillo Velarde, que vivió en Manila a mediados del siglo XVIII, cuenta una

interesante y simpática anécdota sobre las conversaciones locales:

“Estando una

hora en el Tuley o Puente de Manila se verán pasar casi todas las naciones de

Europa, Asia, América y África; se verán sus trajes y se oirán sus lenguas. El

prodigio es que todos estos para comunicarse entre sí hablan en español; pero

cómo. Cada nación ha formado una jerigonza por donde se entienden. Yo oí un día

un gran pleito entre un sangley, un armenio y creo que un malabar; todos

hablaban español y yo no entendía a ninguno, por no haber estudiado entonces

sus vocabularios…”

Y es que durante mucho tiempo el español fue el idioma preferentemente utilizado también para la comunicación de Oriente con Occidente, lo que incrementó la riqueza y variedad de nuestra lengua, además de incorporarla en el habla local. Multiculturalidad en vena.

Y es que durante mucho tiempo el español fue el idioma preferentemente utilizado también para la comunicación de Oriente con Occidente, lo que incrementó la riqueza y variedad de nuestra lengua, además de incorporarla en el habla local. Multiculturalidad en vena.

Los sangleyes. Clave del comercio con Asia

A pesar de que los intentos de

establecer relaciones directas con China y de asentarse allí mediante la vía

pacífica y la militar fracasaran, los españoles y los chinos terminaron encontrándose

en Filipinas. Muy pronto se estableció en Manila un mundo chino que participó

plenamente en la articulación del sistema colonial español en Oriente, hasta el

punto de que, sin los chinos de Manila, a los que los españoles llamaban sangleyes, es difícil imaginar que la

ciudad hubiera sobrevivido y que la misma presencia española en Filipinas

hubiera sido posible.

Cientos de chinos llegaban cada

año con las mercancías que la comunidad española de Manila compraba para

embarcar en el galeón que cruzaba el Pacífico y vender en Acapulco. De

ordinario se quedaban en Manila alrededor de medio año, el tiempo que empleaban

en vender sus productos, y después debían regresar a China. Sin embargo, la

realidad fue que muchos se quedaron en Manila y sus alrededores como

comerciantes y como artesanos de todos los oficios imaginables. Después fueron

extendiéndose por las provincias y participando también en las economías

locales, de manera que terminaron controlando la mayor parte del comercio mayor

y todo el menor, porque no era fácil competir con ellos.

El oidor Antonio de Morga,

testigo cualificado de la vida de Manila entre 1595 y 1603, nos dejó muchas

noticias sobre los chinos. En cuanto a las transacciones comerciales con los

españoles, no ha dejado esta otra joya sobre el eterno “arte de negociar” de

los chinos:

“El precio de ordinario de las sedas crudas y tejidas y manterías, que

es lo más grueso que traen, se hace despacio y por personas que lo entienden,

así por parte de los españoles como de los sangleyes, y lo que se les da por ellas

es plata y reales, que no quieren oro ni otros algunos rescates ni los llevan a

la China. Y todo el empleo ha de estar hecho en todo el mes de mayo, poco más o

menos, para que el sangley pueda volver y para que el español lo tenga apunto

para cargarlo en los navíos que por fin de junio salen a la Nueva España,

aunque también los más granjeros y sobrados de dineros lo suelen hacer después,

a precios más moderados y lo guardan para otro año. Y algunos sangleyes, con la

misma intención, se quedan en Manila con parte de sus mercaderías cuando no han

tenido buena salida de ellas para irlas vendiendo más despacio. Es gente muy

práctica e inteligente en la mercancía y de mucha flema y reportación para

hacer mejor su negocio, y saben fiar y hacer comodidad liberalmente a quien

saben les trata verdad y no les ha de hacer falta en la paga al tiempo que

ponen. Por otra parte, como gente sin ley ni conciencia y tan codiciosa, hacen

mil fraudes y engaños en las mercaderías, que es menester estar muy atentos y

conocerlas para no ser engañados los compradores, los cuales también se

desquitan en malas pagas y trampas que les hacen, que en uno y otro tienen de

ordinario los jueces y audiencia bien en qué ocuparse…”

La porcelana china fue un producto muy

valorado y solicitado en el intercambio de mercancías entre Oriente y

Occidente. En Europa no conseguían modelar objetos de la misma belleza ni

tampoco que las igualara en brillo, transparencia y sonido. La materia prima,

el caolín, se extraía de la cantera situada en la ciudad de Jingdezhen,

provincia de Jiangxi, donde era fabricada. De aquí, pasaban a Cantón que, por

su salida al mar, se convirtió en el puerto comercial más importante de China. Las

piezas en azul y blanco con motivos decorativos chinos tuvieron muy buena

acogida en las casas europeas.

|

| Pareja de jarrones antiguos de porcelana China de Cantón |

Su colorido fue perfeccionándose

también durante el siglo XVII. Llegado ya el XVIII, el hecho de poseer una

vajilla de las Familias Rosa y Verde era un signo de distinción en las

mansiones de la realeza, nobleza y burguesía del viejo continente.

El arte religioso y decorativo de

México y España también recibió influencia de los diseños orientales para

esculturas y otros objetos elaborados en Manila por artesanos chinos y fletados

en el Galeón de Manila. Existen ejemplos interesantes en México de estatuas

religiosas de marfil cincelado (de cristos, vírgenes y santos) que reflejan

rasgos o estilos asiáticos. La importación de tales productos por parte de

América y España influyó sobre los fabricantes chinos o filipinos que

incorporaron dichos estilos orientales a sus obras Sin embargo, gran parte de

la porcelana y el marfil tallado permanecieron en las Américas y, en muchos

casos, influyeron en los artistas que trabajan allí: la cerámica mexicana

muestra el impacto del comercio del galeón más vívidamente. Pero los diseños de

seda chinos pueden haber inspirado algunas de las prendas estampadas de las

esculturas guatemaltecas, cuyos rostros también traicionan la sutil influencia

de las tallas asiáticas de marfil.

|

Exquisita figuración de un nacimiento hecho en Manila en el siglo XVIII. Madera policromada y dorada; marfil retocado con policromía (cara y hombros). Nueva York. Metropolitan Museum of Art. Donación de Loretta Hines Howard, 1964

|

Repercusiones culturales del Galeón de Manila

La influencia española en la cultura mexicana y filipina fue mucho más fuerte que al contrario, ya que España era el poder colonizador, y por lo tanto llevó su propia cultura a los territorios que estableció. Los españoles llevaron a las islas nuestra religión católica, nuestra arquitectura, artes y la lengua. El trabajo misionero condujo a la difusión del cristianismo a finales del siglo XVII, y hoy Filipinas es uno de los dos países predominantemente cristianos en Asia, el otro es Timor Oriental. Los métodos y estilos de construcción españoles transformaron el paisaje urbano en las islas, y condujeron a un genuino estilo filipino de arquitectura, que combina elementos españoles, nativos y chinos, y que aún perdura. El "Bahay na Bato" o casa tradicional filipina hecha de piedra y madera, generalmente palma nipa o bambú, es un buen ejemplo.

El galeón de Manila también

introdujo el idioma español en Filipinas, y lo trasladó a los comerciantes del resto de países que acudían a este mercado. A pesar de que inicialmente no era

una prioridad enseñar el idioma a los filipinos nativos, diferentes órdenes

religiosas establecieron desde el principio instituciones educativas importantes

que utilizaron el español como medio de instrucción. Los primeros ejemplos son

el Colegio de San Ildefonso (Cebu) fundado en 1595, que más tarde se convirtió

en la Universidad de San Carlos, la Universidad de Santo Tomás (Manila) fundada

en 1611, la Escuela San Juan de Letrán (Manila), establecida en 1620,

rehabilitada tras haber sido destruida por los bombardeos japoneses en la

segunda guerra mundial. En 1859 se fundó la Universidad Ateneo de Manila. En el

siglo XIX la clase ilustrada filipina hablaba español con fluidez, y surgió la

literatura filipina en español. En 1863, casi cincuenta años después del fin

del comercio de galeones, la reina Isabel decretó la creación de un sistema de

educación pública en Filipinas, que condujo a la construcción de numerosas

escuelas por todo el archipiélago.

La introducción de muchos

artículos se tradujo en la adopción de los correspondientes términos españoles

por las lenguas y dialectos nativos filipinos. Por ejemplo, los vocablos

tagalos para la cubertería de mesa son en su mayoría préstamos españoles:

“kutsara” (cuchara), “tinidor” (tenedor), “kutsylio” (cuchillo), entre otros.

Muchas herramientas usadas en la construcción o en la agricultura tienen

también prosapia española: “martylio” (martillo), “tornylio” (tornillo),

“lyabe” (llave), y “araro” (arado). Esto también incumbe a frutas, hortalizas,

y animales que se traían de España a bordo de la Flotas de Indias y de los

Galeones de Manila. Entre otros ejemplos destaca “cabalyo” (caballo), “baka”

(vaca), “mola” (mula), y productos agrícolas tales como “algodon” (algodón),

“asukal” (azúcar), y “oliba” (oliva). Otros productos se trajeron directamente

de América, y la versión española de la palabra nativa americana quedó

incorporada, a saber: “patatas” (patata), “mais” (maiz), y “tsokolate”

(chocolate).

En la década de 1890 una gran

parte de los filipinos de clase media tenía al español como su primera o

segunda lengua. De hecho, cuando se logró la independencia filipina de España y

la Constitución de Malolos estableció la Primera República en 1899, se eligió

el español como lengua oficial del país. Más tarde, durante el período de la

administración estadounidense que duró hasta 1946, el idioma español fue

marginado, y declinó gradualmente.

Nota final

Estimado lector, si has llegado hasta aquí –y si además leíste lo que se cuenta en el artículo dedicado a la Carrera de Indias y otros anteriores-, espero que sea porque te has sentido tú también fascinado con los mundos y ambientes que

nos evoca esa extraordinaria epopeya de multiculturalidad e intercambio que nuestros antepasados pusieron ante la historia.

Si es así, tal vez concluyas

conmigo en que resulta cuanto menos sorprendente –realmente la palabra que me viene a la mente es

lamentable- la tan extendida falta de conocimiento

–junto con la sobreabundancia de desinformación y prejuicios- que existe sobre la extraordinaria realidad

de descubrimientos, interculturalidad y globalización que supuso el Imperio Español

y lo que entonces se conocían como “las Españas”. Casi nada de todo esto se cuenta en nuestros libros. La historia del mundo que conocemos parece que ha olvidado estos capítulos, sustituidos por otros realizados posteriormente y con diferentes protagonistas, generalmente ajenos a nuestro entorno cultural.

Se antoja bastante grave que ese otro relato impostado, interesado y parcial venga ordinariamente de fuera, aunque tal vez se encuentre

explicación al comprobar la escasa participación de los investigadores españoles o hispanoamericanos

en la construcción del relato global sobre la Historia Universal –como sin duda

lo es todo lo que aquí venimos contando-. Pero mucho más grave parece ciertamente que las

desinformaciones y las imposturas se propaguen igualmente entre el mundo hispano. Y desde luego lo que

ya no tiene nombre a nuestro juicio es que reputados investigadores,

historiadores y otras “élites intelectuales” de nuestro entorno desconozcan,

hagan mutis o incluso renieguen de este extraordinario logro de globalización que propició nuestro pequeño país y sus territorios hermanos, utilizando para ello solamente unos pocos cascarones

de nuez, mezclado con la audacia de sus hijos y aderezado también con el sustento de su

fe -porque era lo que tocaba en esos tiempos-.

En el siguiente apartado se recoge la interesantísima – y también escasa- bibliografía encontrada al efecto. Los investigadores encontrados

son casi todos actuales: españoles,

hispanoamericanos o asiáticos. Los anglosajones –salvo honrosas excepciones-

brillan por su ausencia. Recomendamos encarecidamente la lectura atenta de las fuentes relatadas, y agradeceremos cualquier ampliación sobre las mismas. Esperamos en todo caso que divulgadores mucho más aptos que este aprendiz que suscribe, puedan rescatar para la memoria universal por siempre tan fascinante periodo, así como tantos otros relacionados. Sea pues.

Fuentes Utilizadas

El Galeón de Manila. Cuadernos de

la Armada Española. Mariano Juan Ferragut. Capitán de Navío

El Galeón de Manila: el poder de

la “ciudad y comercio”. Juan Hernández Hortigüela

El Galeón de Manila y las

californias españolas. Juan Hernández Hortigüela

“Nacido en cucharita de plata”. El origen del comercio mundial en 1571. Dennis

O. Flynn y Arturo Giráldez. University of Pacífico

La Flota de Indias y el Galeón de

Manila: la Primera Ruta Comercial Mundial. Javier Ruescas y Javier Wrana

Asociación Cultural Galeón de Manila Madrid (España)

La globalización Hispana del comercio y el arte en la Edad Moderna. Rafael

Dobado González

Los chinos y el modelo colonial españolen Filipinas. Antonio

García-Abásolo

Compendio de la población de América y Filipinas (ca. 1778-1780). Manuel Ignacio de Arenas

Estoy completamente de acuerdo. Cuando empecé a interesarme por los galeones de Manila me resultaba bastante difícil obtener datos. Tanto es así que abandoné. José Luis Casado Soto me empujó a retomarlo, apareció Internet...en el 2012 "me puse a ello" y poco a poco he logrado cosas interensantes, casi impensables. Pero todo gracias no solo a Archivos, también a todos los que publicáis. Vivo en Cantabria y para mi ha sido emocionante lograr identificar a bastantes pilotos, capitanes y maestres cántabros. Mchas gracias y un cordial saludo.

ResponderEliminarGracias a Vd. Compruebo que tiene publicados libros sobre el galeón y el tornaviaje.Los incluyo en mi bibliografía. Lo que realmente sería estupendo es que toda esta maravillosa aventura se normalizara en forma de lecturas que llegaran al gran público. los anglosajones, con menor bagaje, lo hacen mejor. La cantidad de historias, novelas, películas, series, programas, etc. que se podrían crear de los 300 años de las Españas... Cuanta mezcla, cuanto mestizaje, cuanta vida... En fin

EliminarHola Fran. Quería agradecerte y felicitarte la labor recopilatoria y divulgativa de temas, para mí del mayor interés, que realizas en tu blog ¡Me esperan muchas horas de lectura y consulta en A LOS POCOS FELICES!

ResponderEliminarY ya que estoy tecleando este comentario en la entrada sobre el Galeón de Manila, me permito recomendarte un exquisito blog sobre el tema, que no he visto referenciado y que creo te gustará: La Nao Va (http://lanaova.blogspot.com/)

La verdad es que cada día hay más cosas de calidad publicadas y da gusto ver cómo se investiga y divulga la Historia de España. Y eso a pesar de que pueda parecer que no es así cuando ves las noticias en la tele.

Si quieres más enlaces seleccionados, estaré encantado de compartirlos. Un cordial saludo.

Hola tocayo. Muchas gracias por tu comentario. Espero que disfrutes con la lectura del blog igual que yo al escribirlo..

EliminarY también te agradezco la recomendación de blog que me haces, porque también es muy interesante. La conocía y la tengo entre las webs amigas del blog.

Otra referencia extraordinaria que he encontrado recientemente y os a todos recomiendo sin duda es esta: https://multimedia.scmp.com/culture/article/spanish-galleon/es/capitulo_01.html

Se trata de una narración gráfica de uno de los viajes del Galeón, y resulta muy convincente y evocadora.

Un afectuoso saludo y bienvenido a este viaje a nuestras Ítacas de la Hispanidad...

Fran: ¡El enlace que incluiste en tu comentario anterior es sencillamente fantástico! Muchísimas gracias.

ResponderEliminarIntentaré corresponder con otro que, si no lo conoces, espero te sirva para encontrar mucha información interesante: The Spanish Legacy (https://www.thespanishlegacy.com/es/resea-histrica).

Un abrazo.

Me alegro de qu te guste. Es muy bueno, efectivamente. Gracias también por el tuyo. Muy completo. Saludos

Eliminar